(読了時間=約 1 分)

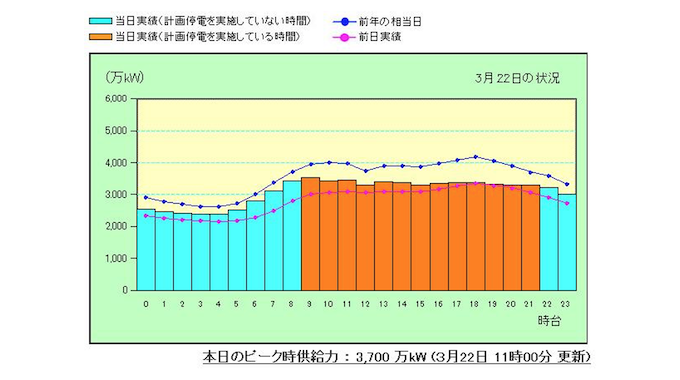

昨日、計画停電に関する話を書いて、翌朝目を覚ましたら東京電力が電力需要のグラフを公開してました。

電力の使用状況グラフ(東京電力)

グラフの表現でいろいろ突っ込みたいところはあるけれども、一番気になるのはこのグラフの意味が何かということ。昼間計画停電が実施されると対象地域で通電が止まるので、自動的に需要が抑制される。なので、この棒グラフは電力の最大供給力(22日は3,700万kW)を超えることはない。

計画停電を実施した世帯の想定需要を実需要に加算すれば、電力需要と供給のバランスがもっとよく分かると思うのだけれどもそういう形にはなっていない。前年相当日のグラフと同様のカーブを描くと想定すれば、計画停電によるコントロールの成果を推察できると言うかもしれないが、事業活動が営まれる昼間の時間帯での需要の質的変化(節電+経済停滞)を考えると前年と同様のカーブになるとは考えにくいと思う。

ということでこのグラフ、一見良さそうに見えたけれど、今の電力需要の動向を理解するのには少し使いづらい。情報量はあるけれども、少しミスリーディングな感じがする。

ただ、これは電力需給の逼迫状況のライブ感を感じるのには良いと思う。

それなりに数字が変化するので見てると面白いし、供給力の上限に近づくとハラハラするだろう。実際には東京電力がちゃんと考えて計画停電してくれているので、想定外の事態でも起こらない限り需給逼迫することはないだろうけど、パッと見あまり気にならない。それに、こういうものを見ていると電力需要の動向が身近に感じられるし、結果、節電への意識が高く保たれるかもしれない。

その目的を強調したような感じがするのが、Yahoo!がトップページに掲載を始めたグラフ。

データは東京電力のものから引用しているが、時系列の変化とか前日比などの情報は削除されて、一番気になる「使用率」がグラフと数字で大きく表示されている。使用率が100%に近づくにつれて黄色から赤に変化してゆく棒グラフの色使いも良いセンスだ。

凄く単純化しているけれども、データから分かることの限界を変に誤解させることがないので、今回の場合はこちらの方がうまくできていると思う。

ある意味、この辺の振る舞いは企業のカルチャーが出ているような気もする。そういう意味で、東電とYahoo!の表現方法の違いはなかなか示唆的で面白いと思った。