(読了時間=約 2 分)

以前、計画停電に関連したエントリを書いたが、その後もう少し勉強してみたのでそのメモ。

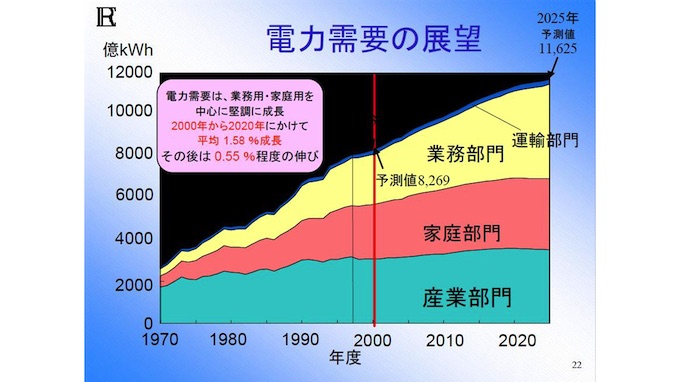

まず、我々の節電努力がどの程度インパクトがあるのかということを知りたかったので、電力需要の内訳を調べてみた。で、見つけたのが下の図。どうも電力需要というのは大きく、「家庭用」(一般家庭の使用分)、事業用(会社や店舗など)、産業用(工場)に分かれていて、大雑把に行ってそれぞれ1/3づつという形になる。

出所: http://www.enecho.meti.go.jp/denkihp/bunkakai/5th/5thshiryou2.pdf

ドンピシャのデータが見つけられなかったのだけど、東京電力の資料(数表で見る東京電力)のp16あたりを見てもざっくり感としては合っていると思う。

計画停電の始まった14日(月)に東電が発表した資料によると、3月の平均的需要は18:00-19:00で4,700万KWだそうなので、ざっくり1,500万KWが家庭分ということになる。

それで、節電でどの程度需要が減るかというと、これも東電が出した「節電のお願い」という資料の中でざっくり計算されている。曰く、エアコンをとめて240万KW、電灯を控えて100万KW、計340万KW。この他にも節電余地はあるけれど、もともともの計算が全世帯実施したことを前提にしているので、差し引きで考えるとだいたいこの数字が妥当な水準だと思う。通常時の需要を1,500KWとすると約22%減ということだ。

次に、事業用途についても同じように節電できると考える。つまり、オフィスや店舗の照明や空調を節約したり。で、これもざっくりと同じ程度と考えて340万KW。産業用の方は工場の需要でありこれはラインを止める訳にはいかないだろうから節電は見込まない。

とすると、節電を加味した電力需要は、4,700-340-340=4,020万KW。14日に東電が発表した想定需要(14日18:00-19:00)も4,100万KWで、だいたい同じくらいの水準になっている。13日夜に発表された計画停電の骨格は、この需要予測をもとに立てられたものだ。

ところが、実際の需要はこれを大きく下回った。電車が混乱したせいもあって14日(月)の需要実績は2,800KWというわけで、予測の68%でしかなかった。15日は電車はちゃんと動いていたけれども、出勤自粛する会社が多かったりで実績は3,100万KW。当初の予測の75%でしかない。

16日以降は実績需要が公表されていないが、東電の予測需要は日々更新されていて3/16(水)は3,500万KW。寒波が来た3/17(木)は4,000万KWに上がったが、翌3/18(金)は3,700KW。そして連休明けの3/22(火)の需要予測は再び3,700万KWとなっている。未だ、当初の需要予測の4,100万KWから400万KWもの開きがある。

この差はどこから来るかと言えば、事業向けと産業向けの減少じゃないかと思う。節電によるものではなく、本来稼働しているはずのものが稼働していないが故の需要減少だ。街に出ても人が少なかったり、電車や道路が空いてたり、何だか仕事が少なかったりという事象の結果が、400万KWの需要減ということなんだと思う。そう考えてくると、計画停電が予定より少なくすみました、というのはあまり嬉しいニュースではないように思えてくる。

節電の努力はもちろん大事。それに、今後電力需要の増える夏に向けて需給ギャップをどうするかという議論もしていかなくてはならないだろう。でも、まず当面の課題としては、首都圏が本来の経済活動を取り戻すということだろう。経済が萎縮していけば需給ギャップは小さくなるが、そういう形での解決など誰も望んでいない。

そういう意味で、「計画停電が計画通り実施されました」ということになったらそれは良いニュースとして受け止められるべきなんじゃないかと思った。