(読了時間=約 2 分)

90年代後半からアメリカのテレビドラマが盛況になった。救急医療の医師たちを描いた「er」が90年代半ばに始まり、2000年代に入ると「24」「プリズンブレイク」「ロスト」など数々の人気ドラマが誕生した。同時に制作費の高騰も話題になり、ロストの第一話には100億近い資金が投入されたという話まで出た。一種のブームになっていたという面もあるが、もう一つ、ビジネスモデルとしての構造的な強みも見逃せない。

これらのテレビドラマは皆、国際的なシンジケーションビジネスとなっている。「24」はアメリカだけでなく世界30カ国近くの国で放映されている。当然ながら、アメリカ国内だけの場合と比較して何倍もの収入が得られる。しかも、ドラマはシリーズ化されていて、シーズン1がヒットすればシーズン2以降の人気もある程度予測できる。売れる予測が立てば十分な予算も組むことができ、そういうヒットが続けば、新作にお金を投じる賭けもできるようになる。そして、エンターテイメントの世界は、金をかければヒットする確率は確実に上がる。ちょうど、本シリーズの第1話で紹介したEA(エレクトリックアーツ)の様なモデルになっているのだ。

もう一つ、ある偉い人から聞いた話。

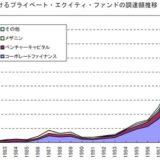

ハーバード大学は基金をオルタナティブ投資で運用していて年間30%もの収益を上げた。その収益を使って世界中の大学からとびきり優秀な教授を引き抜いた。大学教授の給料は一般的にはそれほど高くはないわけで、そこに1億円の支度金を提示したりするのだから効果抜群だ。見る間に世界一の教授陣が出来上がった。一方、学生については奨学金制度を作って優秀な学生の学費を実質免除した。アタマの良い学生にとっては最高の教授陣の講義をタダで受けられるのだからこんないい話はない。そして、最高の教授が最高の生徒を教えれば、最高の人材を輩出できることになる。ハーバードのブランドは否が応にも高まり、ここで学びたいという学生が押し寄せてくる。しかし、大学側は一般の学生からはきっちりと学費をとる。これが大学の運営資金になるわけだ。かくして、ハーバードは最高の大学としての名声を高めつつ、運営資金を賄うサイクルを作ることに成功した。

これは人から聞いた話なので真偽の程は定かではないが、分かりやすいし、現実的にあり得る話だと思う。

スポーツや興行の業界のモデルがこのようなモデルだ。スターになれば金持ちになれる、という図式が明確であれば多くの人材がスターを夢見て集まってくる。90年代には格闘技のK-1がこのようなサイクルを作り上げた好例だ。キックボクシングという言葉を敢えて使わず、別のブランドにすることで過去の因習を捨て、非常にショーアップされた「娯楽」に仕立て上げ、興行とTV放映権で収益を獲得した。選手は日本人に拘らず世界中から集め、見栄えのするヘビー級中心で試合を行った。選手側にとっても「日本に行けばカネになる」ということで、大いに注目を集めたと聞いている。

その後K-1は経営内部の問題が起こったり、国内で競合が出て大晦日が2,3のチャネルで格闘技という状況になったり、海外展開はしたものの予選会であり日本を軸足とした展開にとどまったりで、その後の伸びは芳しくなかった。一方、アメリカではUFCという総合格闘技の団体が、ラスベガスを地盤にして事業を展開し、他社の買収などによって見る間に勢力を拡大し、2000年代後半にはプライドという日本の格闘技団体を買収したり、選手をごっそり引き抜いたりした。

他の業界でも良く見た日本特有の負けパターンに陥ってしまったのは残念だが、90年代から2000年代にかけての成功はスポーツ興行ビジネスの成功パターンを踏襲したものであったと思う。

***

こういった話が最近結構多い。いろいろな業界の話ではあるが、何かしら共通しているのだ。

業界ごとの特殊性は当然あるはずだが、あまりそこに深く突っ込んだ話にならない。それ以前のもっと普遍的な勝ちパターン、つまり、スケールメリットだとか、成功が成功を呼ぶポジティブサイクルだとかという話だ。そして、それが主として、お金を軸に語られる。どうやって売上を確保するか、何に金を投じるか。経営資源や能力も金で買う対象なのでこういう話になってくる。

業界個別の特殊性は当然ながらあると思うが、そこに深く入り込んでしまうとこの種の構図は見えなくなってしまう。事業の執行面ではそういうことも必要だとは思うが、経営レベルの議論においては敢えてそこには踏み込まず、より大所でとらえてそのレベル感の議論で勝ちパターンを作ってゆく。これが現在、王道となっている考え方だと思う。