(読了時間=約 2 分)

昨日のエントリの中でスマートグリッドの話を出したので、今日はそちら関連の話。昨日に引き続き専門外の分野の話なので、初歩的な知識とそれに基づく個人的見解ということでご理解ください。

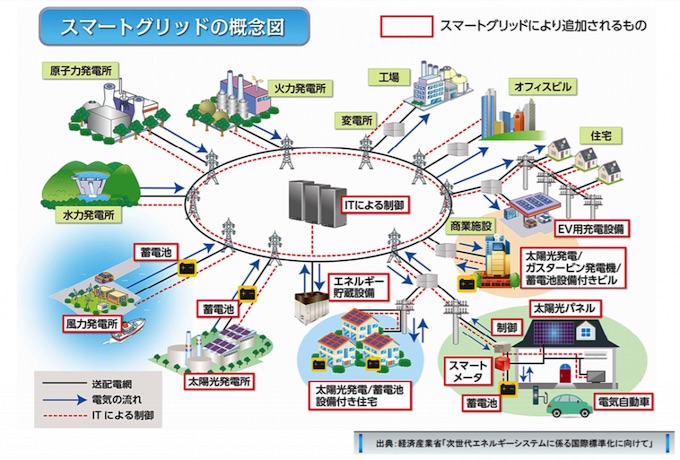

スマートグリッドというのはITを使って高度に制御された電力網のこと。発端は米国で、老朽化した電力網をIT制御で効率運用をしていこうという話でした。その後話が拡大して「都市まるごとオール電化で低CO2排出社会」みたいな話になり、オバマ大統領が320億ドルの予算を割り当てて推進するような話にまでなってきました。

広義のスマートグリッドはスマートシティなどとも呼ばれ、社会インフラ全体の刷新として幅広い業界が関連してきます。電力業界や電力関連機器メーカーは勿論のこと、電気自動車や電力スタンド、オフィスビルや工場、一般家庭の省エネに関わる各種機器や電力マネジメントシステム、そして全体の電力網制御に関わる各種機器やITシステムなども含まれます。ITで分野ではIBMは勿論、Googleまでもが参入を表明しています。

現在世界各地で実証実験が行われており、今後5年以内には特定地域で実地運用に入るところも出てくるような見込みになってきています。インフラビジネスなので時間はかかりますが、それでも市場の立ち上がりが視野に入ってきているというのが今の状況です。

しかしこれ、日本では当面立ち上がらない可能性が高いと思っています。

第一の理由は、日本における必要性が少ないこと。

米国では既存電力網が老巧化しているので今の運用では早晩持たなくなると言われています。欧州では、風力発電が増えた結果電力供給が不安定になり、配電制御の精緻化が求められています。理由は異なりますが、いずれにしても今のインフラでは近い将来問題が起こるという危機感が背景にあります。

対して日本の場合は、東京電力のなど各地域の電力会社が十分な投資を行いながら電力網を整備しており、世界で最も停電時間が短い高度な運用を実現しています。このため、現状を変える必要性が希薄なわけです。

第二の理由は、電力業界が寡占構造にあること。

欧米は日本と電力業界の構造が異なります。米国では発電と配電が分離しており、配電を行う電力会社は全米で3,000社もあり、競争原理が働く状況にあります。欧州も基本的には同様で、発電と配電が分離し、多数の電力会社が相互に競争する環境にあります。

日本の場合はご存知の通り、各地域を1つの電力会社が独占し、発電から配電まで全てを一括して運営しています。スマートグリッド化が進むと、多様な事業者が参入して産業構造が変わり、既存電力会社のコントロールが効かなくなります。こういう構図の中では、既存プレイヤーは変化に前向きになるはずがありません。

しかし、低炭素社会は世界の潮流ですし、日本も政策的に変化を進めるべきという考え方もあるかもしれません。

でも、これが難しい。

この構造は通信業界におけるNTTと同様です。NTTは1985年に民営化されて、政策的に競争原理が導入されてきましたが、未だ課題は多い状況。電力業界は通信で言うところの1985年以前の状況なわけです。

仮に今年NTT分割並のインパクトのある政策が実行されても実態が変わるには時間がかかるはず。いわんや、現段階ではそのような議論は熟していませんし、そもそも現在は政権そのものがいろいろ混乱していてそれどころではないように見えます。

ところが、日系企業の方と話をしてると、日本の市場見通しが若干楽観的なことが多い。

日本が最初に立ち上がるとはさすがに誰も言いませんが、欧米の次に来るだろうという雰囲気を発言から感じます。少なくとも「日本はムリだよ」と言い切る人にはまだ会ったことがありません。

でも、上記の要因を考えると、今後10年以上にわたって日本のスマートグリッド市場が立ち上がらない可能性が高いと思うわけです。

勿論、いずれはそういう時期が来るでしょう。でも、欧米に10年遅れで立ち上がったとして、その時には世界各国で運用実績が沢山存在しているわけです。公共インフラの世界は信頼性が重要ですから、日本独自に作るよりも海外で実証済のシステムを入れた方が良いということになるかもしれません。日本市場に淡い期待を抱いて動くのが遅れると、取り返しの付かない差をつけられてしまう可能性があります。

当該市場への参入を考えている企業は、日本での事業展開を一旦忘れ、海外でいかに実績を作るかということに注力することが重要と思います。既に欧米では実証実験フェーズから実用段階に入りつつあり、時間的猶予はないかもしれません。

もっと言うと、日本本社主導でこの事業に取り組むことの是非を考えた方が良いかもしれません。市場が立ち上がりつつある場所での体温を感じられないところでは、重要な経営判断ができない可能性があるからです。

そう考えるとこの事業への取組はある意味、日本発の輸出型事業という今までのパターンから脱却した、真のグローバル企業へ飛躍するための試金石になっているのかもしれないとすら思えてくるわけです。